2025.11.8

公開日・・・2025/11/08

こんにちは、川越市でガス・電気の供給・販売・住宅リフォームを行っている川合住宅設備㈱です。

いつもスタッフブログをご覧いただきありがとうございます

リフォームを考えるとき、多くの方が最初に悩むのが「どれくらい費用がかかるのか?」という点ではないでしょうか。

見積もりを取ってみたけれど、「この金額は高いの?妥当なの?」「どこにどれだけお金がかかっているの?」と感じた経験はありませんか?

今回は、川越市で多くの住宅リフォームを手掛ける川合住宅設備㈱が、“リフォーム予算の正しい見方”を分かりやすく解説します。

知らずに進めると損をしてしまうポイントや、費用の考え方のコツもあわせてご紹介します。

リフォーム費用の「内訳」を理解する

リフォーム費用は、大きく分けると以下の3つの要素で構成されています。

1️⃣ 材料費(商品代)

キッチンや浴室、壁材、フローリングなど実際に使う資材の費用です。

メーカーやグレードによって金額差が大きくなります。

2️⃣ 工事費(施工費)

職人さんの人件費や、解体・組立・設置・調整などにかかる費用です。

構造が複雑な場合や、既存部分の補修が必要な場合は高くなる傾向があります。

3️⃣ 諸経費(現場管理費・交通費・廃材処分費など)

見積書の最後に記載されることが多い項目です。

「一式」と書かれていることもありますが、ここに大きな差が出ることもあります。

これらを明確に把握しておくことで、「同じ金額でも何に費用がかかっているのか」が分かり、納得できる判断ができます。

川越市でよくある“見積もりの落とし穴”

リフォーム見積もりを比較するときに注意すべきポイントは次の通りです。

〇工事範囲があいまい(一見安く見えても、後から追加費用が発生する)

〇安い材料を使っている(耐久性が低く、長期的にみると高くつく)

〇保証やアフターサービスが含まれていない

特に川越市では築20年以上の戸建て住宅が多く、「想定外の下地補修が必要になるケース」も少なくありません。

そのため、見積もりには“何が含まれているか”を確認することが大切です。

適正価格を見極める3つのコツ

① 相見積もりを取る

2〜3社程度から見積もりを取り、内容を比較しましょう。

価格だけでなく「施工内容」「使用するメーカー」「保証の有無」もポイントです。

② 工事内容の説明を受ける

見積もりを提出してもらう際は、担当者から「どんな工事を行うのか」「なぜこの費用になるのか」を丁寧に説明してもらうのが理想です。

③ 地元業者を選ぶ

川越市内での施工実績がある業者は、地域の住宅事情や補助金制度にも詳しく、予算に合った提案をしてくれます。

補助金を活用して予算を賢くコントロール

2025年度も川越市では「住宅改修補助金制度」など、一定条件を満たすリフォームに補助が受けられる制度があります。

例えば、工事費の5%(上限5万円)を市が補助するなど、申請のタイミングによっては非常にお得にリフォームが可能です。(詳細は川越市公式サイトをご参照ください。)

当社では補助金を活用したリフォーム相談も無料で承っています。

「補助金対象になるかわからない」「どのタイミングで申請すればいい?」といった疑問もお気軽にどうぞ。

川合住宅設備㈱が選ばれる理由

川越市でガス・電気・住宅リフォームを手掛けて50年以上。

私たちは単に“工事をする”だけでなく、お客様の生活スタイルと将来の安心まで見据えたご提案を心がけています。

✅明瞭でわかりやすい見積もり

✅経験10年以上の自社職人による責任施工

✅工事後も安心のアフターフォロー体制

初めての方でも、「ここに頼んでよかった」と感じていただけるサポートを大切にしています。

まとめ:リフォームの成功は「予算の見方」で決まる

リフォームで失敗しないためには、「価格」だけを見るのではなく、内容・品質・保証の3つをバランスよく確認することが大切です。

「この見積もり、妥当なのかな?」

そんな時は、川越市の地元リフォーム店・川合住宅設備㈱までお気軽にご相談ください。

ご予算に合わせた最適なプランを、わかりやすくご提案いたします。

住まいのリフォーム・リノベーションに関するお問い合わせはこちらから

「地域密着」「安心対応」「信頼の技術」で皆さまの暮らしをサポートします。

公式LINEからお問い合わせも可能です♪

↓↓↓

川合住宅設備(株)埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

2025.11.6

公開日・・・2025/11/06

家の「そろそろ気になる部分」を安心してリフォームするために、川越市では2025年度(令和7年度)も住宅改修補助金制度を継続しています。

「リフォームしたいけど費用が気になる」「補助金は使えるの?」と迷っている方にこそ、今がチャンスです。

今回は制度の概要から申請ポイント、リフォームと補助金を上手に活用するコツまで、分かりやすくご紹介します。

補助金制度概要と申請スケジュール

川越市が実施する「住宅改修補助金制度」は、市内の施工業者による改修工事に対し、費用の一部を補助するものです。

主なポイントは以下のとおりです。

〇対象住宅:市内に居住・所有する住宅(個人)で、市内施工業者が改修を行うこと

〇対象工事例:屋根・外壁の改修、水まわり(キッチン・浴室・トイレ)、断熱・内装・間取り変更など多数。税抜工事費20万円以上で対象となる場合あり。

〇補助率・上限額:工事費の5%(千円未満切捨て)で、上限5万円。

〇受付期間:2025年11月5日(後期受付スタート)から事前申請が始まっています。工事着工前に申請が必要です。

〇注意点:事前申請後、予算超過の場合は抽選で決定されるため、申請は早めが安心です。着工済み工事は対象外です。

つまり、「11月5日から始まる後期申請枠」に向けて、改修したい箇所の見積もり&業者選び&申請準備を済ませておくのがベストタイミングです。

補助金を活用する3つのステップ

1. 無料診断・改修見積りを依頼

まずは、信頼できる地域のリフォーム会社(例:当社 川合住宅設備株式会社)にご相談ください。

「補助金対象になる工事か」「見積額20万円以上か」「市内施工業者か」などを確認してもらえます。

2. 事前申請を提出:着工前に必須

着工前に市の所定様式で申請を提出し、「交付決定」を受けた後に工事開始が必要です。

これを怠ると補助金対象になりません。

3. 工事完了・実績報告:確定申請へ

工事完了後、請求書・領収書・施工写真などを添えて実績報告し、交付額が確定します。

補助金交付後に工事を行った場合は対象外となるため注意。

リフォーム+補助金で得られるお得感

例えば、屋根・外壁の改修工事を税抜120万円で実施した場合、5 %=6万円ですが上限5万円のため補助額5万円になります。

「少額だからあきらめよう」ではなく、「今だからこそ補助を活用して安心・快適な住まいにアップグレード」がポイントです。

また、他にも「住宅省エネ2025キャンペーン」など国の補助制度と併用可能な場合もあり、費用負担をさらに軽くできます。

川合住宅設備株式会社がサポートする理由

当社では、川越市・近隣市町に地域密着で50年以上。

ガス・電気・住宅リフォームの総合サポートを行っています。

補助金申請のサポートも含め、見積り・施工・申請まで一貫して対応可能。

初めての方や制度に不慣れな方も安心してご相談いただけます。

✅ 市内施工業者として補助金対象を満たす

✅ 補助金用書類の準備・提出支援

✅ リフォームと補助金の最適な組み合わせをご提案

こうした支援体制が、川越市で安心して制度を活用できる理由です。

まとめ:今こそ“補助金を活用したリフォーム”を

✅2025年11月5日から後期の申請受付開始

✅補助対象工事を把握し、着工前事前申請が必須

✅補助率5%、上限5万円と少額でも「活用すべき」

✅専門業者の支援で手続きも安心

川越市でリフォームを検討しているなら、まずは「補助金が使えるか」を早めに無料で相談してみませんか?

快適な住まいとお得な改修。この両方を叶えるチャンスです。

川越市住宅改修補助金に関するお問い合わせはこちらから

「地域の安心を支えるリフォーム」を合言葉に、お客様の暮らしを守るご提案をこれからも続けてまいります。

埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

2025.11.4

公開日・・・2025/11/04

みなさんこんにちは!

いつも川合住宅設備(株)のスタッフブログをご覧いただきましてありがとうございます

毎日使う浴室。気づかないうちに湿気がこもり、カビや結露の原因になっていませんか?

今回は、川越市で行った浴室換気システムの取替工事をご紹介します。

古い換気扇が動かなくなってしまったお宅で、高須産業の静音パイプファンに交換した事例です。

施工前の状態:湿気がこもり結露にお困りのお客様

川越市内の築20年以上のお住まいにお伺いしました。

浴室の換気扇は SEIDENNKO(西電工)製 のもので、長年使用されてきましたが、ついに動作しなくなってしまったとのこと。

換気ができない状態では、湿気やカビの発生、天井や壁の結露が進行してしまいます。

お客様も「お風呂上がりの蒸気が抜けず、壁が濡れて困っている」とお悩みでした。

施工内容:高須産業の静音タイプに交換

今回は、現行の換気システムに合わせて高須産業製のパイプファン(静音設計タイプ)を選定しました。

高須産業の換気扇は、国内メーカーならではの信頼性と静音性が特長です。

取り替えの際には、既存の開口サイズに合わせて微調整を行い、配線や防水対策も丁寧に確認。

作業時間は およそ30分ほど で完了しました。

工事後にスイッチを入れると、「以前の換気扇よりも音が静かで驚いた!」とお客様にも大変喜んでいただきました。

〇カバーを外すとこんな感じ。故障してしばらく経過していたとのことで、本体もサビています。

換気リフォームで得られる3つのメリット

① カビ・結露の防止

浴室内の湿気を効率よく排出することで、黒カビや天井の劣化を防ぎます。

② 快適な入浴空間

お風呂上がりの蒸気がすぐに抜けるため、翌朝も湿気が残らず快適。

③ 健康・省エネ効果

湿度を適正に保つことで、ダニ・カビの繁殖を抑制し、結果的に住まいの寿命も延ばすことができます。

また、最新の換気扇は省電力タイプが多く、電気代の節約にもつながります。

川越市でのリフォーム・換気改善は地域密着の専門店へ

「換気扇の音がうるさい」「全然動かない」「カビが取れない」

そんな時は、換気システムの見直しが必要かもしれません。

当社(川合住宅設備㈱)では、ガス・電気・水回り・リフォームまで一貫対応しており、換気扇交換や浴室乾燥機リフォームなども承っています。

【地域対応エリア】川越市・鶴ヶ島市・坂戸市・所沢市・ふじみ野市ほか施工はすべて自社管理、丁寧・迅速な対応をお約束します。

まとめ

換気システムは、普段目立たない存在ですが、“住まいの健康を守る重要な設備”です。

今回のように壊れてから慌てて交換する前に、10年以上使っている換気扇は一度点検してみましょう。

川越市周辺で「浴室換気扇の交換」や「換気リフォーム」をお考えの方は、地域密着で安心の【川合住宅設備㈱】までお気軽にご相談ください。

換気扇・換気システムに関するお問い合わせはこちらから

「地域の安心を支えるリフォーム」を合言葉に、お客様の暮らしを守るご提案をこれからも続けてまいります。

埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

2025.10.30

公開日・・・

みなさんこんにちは!

いつも川合住宅設備(株)のスタッフブログをご覧いただきましてありがとうございます

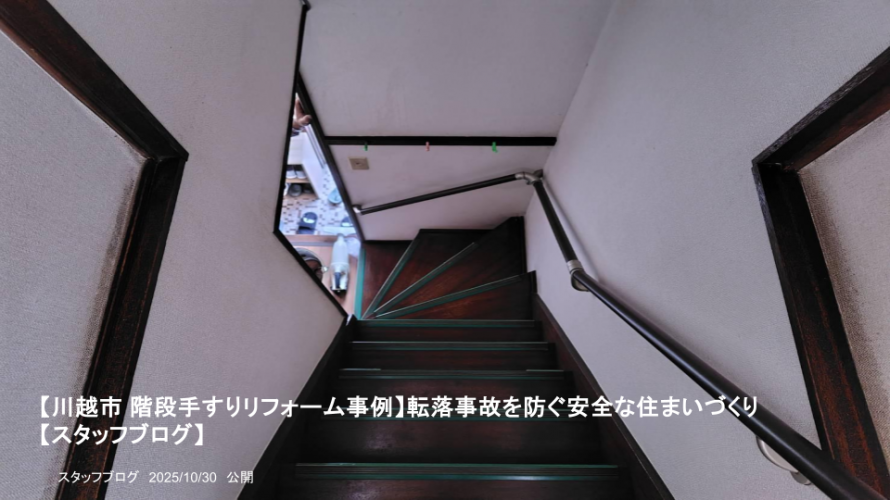

階段の上り下り、ヒヤッとしたことはありませんか?

川越市内でも「階段でつまずきそうになった」「高齢の親が降りるのを怖がる」といったご相談が増えています。

家庭内での転倒・転落事故の多くは階段で発生しており、ほんの少しの段差や油断が大きなケガにつながることも。

今回ご紹介するのは、川越市で行った階段手すりの取付リフォームです。

安全性とデザイン性を両立した施工で、毎日の上り下りが安心になりました。

ご相談のきっかけ:築25年、母の「ちょっと怖い」の一言から

お客様は川越市内の二階建て戸建てにお住まいのご家族。

きっかけはお母様の「階段を降りるのが少し怖い」というお言葉でした。

室内階段には手すりがなく、夜間や靴下を履いた状態では滑りそうになることもあったそうです。

こうしたケースでは、早めの安全対策が大切です。

特に高齢の方やお子さまのいるご家庭では、事故を未然に防ぐリフォームが欠かせません。

〇階段は毎日の生活の中で必ず使う場所ですが、転倒・転落の危険も潜んでいます

現地調査とご提案:安全性と見た目のバランスを重視

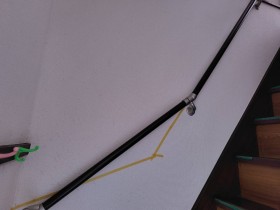

現地調査では、階段の形状・壁の強度・使用者の身長を確認。

川越市の住宅では壁が石膏ボードで下地が限られていることも多く、しっかりと固定できる位置選びが重要です。

今回は、お住まいの雰囲気に合わせて木製の丸棒タイプの手すりを採用。

高さは使いやすい800mm前後で手を添えやすい位置で設置し、滑りにくく温かみのある質感に仕上げました。

また、端部には「エンドブラケット」と呼ばれる金物を取付け、衣服やバッグが引っかからないように安全設計としています。

〇取り付け位置には段差もあり、しっかりとした固定が求められます

手すり設置で変わる日常の安心

手すりを取り付けることで、

✅上り下りの安定性が向上

✅足腰への負担軽減

✅夜間や急な動作時の転倒防止

といった効果が得られます。

実際に施工後、お客様からは

「母が安心して二階に行けるようになりました」

「家族全員が自然に手すりを使うようになりました」

というお声をいただきました。

たった1日程度の工事で、日々の安心を得られる──そんなリフォームです。

〇取り付け後の様子です。今回ご提案したのは、大建工業のシステム手摺35型です。

助成金を活用して費用を抑える方法も

また、要介護認定を受けている方であれば、手すり設置や段差解消などに対し最大20万円まで(自己負担1〜3割)補助を受けられることも。

手続きには事前申請が必要ですが、川合住宅設備では申請サポート・ご相談も無料で対応しています。

「どんな助成金が使えるのか分からない」という方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

地域密着の施工店として

川合住宅設備㈱は、埼玉県川越市でガス・電気・住宅リフォームを行う地域密着企業です。

階段手すりの設置をはじめ、外壁・屋根・水まわり・バリアフリー工事まで幅広く対応しています。

安全な住まいづくりは、日常の「ちょっと不便」を放置しないことから始まります。

階段・浴室・玄関などで「危ないかも」と感じたら、まずはご相談ください。

手すりの取り付けや段差解消などバリアフリーリフォームに関するお問い合わせはこちらから

「地域の安心を支えるリフォーム」を合言葉に、お客様の暮らしを守るご提案をこれからも続けてまいります。

埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

2025.10.23

公開日・・・2025/10/23

こんにちは、川越市でガス・電気の供給・販売・住宅リフォームを行っている川合住宅設備㈱です。

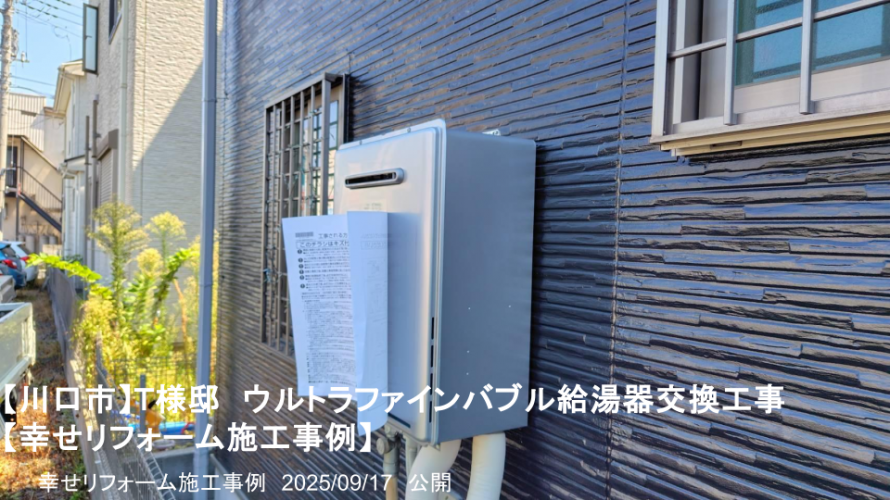

いつも幸せリフォーム施工事例をご覧いただきありがとうございます!!

秋の訪れとともに、川越の街が一年で最も華やぐ季節がやってきます。

江戸「天下祭」の風情を今に伝える「川越まつり」。

絢爛豪華な山車が市内を練り歩く姿は、地元に暮らす私たちにとって誇りそのものです。

川合住宅設備㈱では、今年もこの川越まつりに地域の一員として参加してきました。

特に当社のある岸町2丁目地区の山車引きに、社員一同が力を合わせて参加しているのです。

地域イベントへの参加は「人と人をつなぐ」大切な機会

川越まつりは、単なるお祭りではありません。

地域の人々が協力し合い、世代を超えて絆を深める「地域文化の象徴」です。

当社では、ガス・電気・リフォームの仕事を通して地域と関わるだけでなく、こうした行事への参加を通じて“顔の見える企業”として地域の皆さまと交流しています。

実際に社員も「普段お客様として接している方と、山車を引いて一緒に汗を流せるのが楽しい」「地域の一体感を感じる」と話しています。

社長も幼いころから参加!岸町の伝統とともに育つ

川合住宅設備の社長も、生まれ育った岸町で幼いころから山車引きに参加してきました。

地域の伝統や文化を大切にし、今では会社として地域活動を支える立場になったことに、感慨深い思いを抱いています。

社

長はこう語ります。

「小さいころから慣れ親しんだ祭り。今は社員や地域の方々と一緒に参加できるのが嬉しい。地域の力になれるよう、これからも続けていきたい。」

若い人の参加が減る中で、企業参加が支えに

近年、川越まつりでは「若い世代の担い手不足」が課題となっています。

そんな中、「川合住宅設備さんが参加してくれて助かるよ」という地域の方々からの温かい声を多くいただいています。

実際、企業として山車引きに参加するのは珍しく、地域住民の方からも「会社全体で協力してくれて心強い」と感謝の言葉を頂戴しています。

地域密着・地域貢献こそ、私たちの原点

川合住宅設備㈱は、埼玉県川越市を中心にガス・電気の供給、住宅リフォームを手がけています。昭和43年の春、創業者・川合好夫が『LPガスで地域の皆さまの暮らしをより豊かにする』という決意のもと生まれたのが川合住宅設備㈱です。おかげさまで58年目をむかえます。

地域の皆さまに支えられてきたからこそ、今度は私たちが地域を支える番だと考えています。

お祭りへの参加は、その思いを形にしたもののひとつです。

地域行事を通じて、若い世代が「自分たちも地元を盛り上げたい」と感じてくれるきっかけになれば嬉しい限りです。

これからも「地域とともにある企業」であり続けます

川合住宅設備㈱では、これからも地域イベントや防災活動などを通じて、川越の街とともに歩み続けます。

お祭りの盛り上がりだけでなく、日常生活の中でも皆さまの安心・快適な暮らしを支える存在でありたいと考えています。

もし、ガスや電気、住まいに関するお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

地域の一員として、誠実に、そして親身に対応いたします。

今年の川越祭りの様子です。曳っかわせ(ひっかわせ)は迫力があり、見ごたえ十分です!!

右側一番奥に見える山車が、我らが岸町2丁目の木花咲耶姫の山車です。

川越市でのガス・電気・リフォームは川合住宅設備㈱へ!

「地域密着」「安心対応」「信頼の技術」で皆さまの暮らしをサポートします。

公式LINEからお問い合わせも可能です♪

↓↓↓

川合住宅設備(株)埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

2025.10.16

更新日・・・2025/10/16

みなさんこんにちは!

いつも川合住宅設備(株)のスタッフブログをご覧いただきましてありがとうございます

寒い冬の朝、「あれ?お湯が出ない…?」という経験はありませんか?

ようやく涼しくなってきた時期に『まだ気が早いんじゃないの?』と思われるかもしれません。

ですが、川越市でも気温が一気に下がる時期は、給湯器のトラブルが急増します。

お風呂も洗面もキッチンもすべてお湯が使えず、一日のスタートが台無しになってしまうことも

今回は、給湯器が故障する原因と、早期交換のポイントをわかりやすく解説します。

是非ご覧ください!

給湯器が故障する主な原因

お湯が出ないとき、まず考えられるのは「給湯器本体の経年劣化」です。

一般的に給湯器の寿命は10〜15年といわれています。

使用年数が10年を超えると、内部のバーナーや熱交換器が劣化し、着火不良や異音、エラー表示などの不具合が起きやすくなります。

また、川越市のように冬の冷え込みが強い地域では、配管の凍結も要注意です。

特に夜間や早朝の外気温が氷点下になると、給湯配管内の水が凍り、給湯器が作動しないことがあります。

この場合は、機器自体が壊れていないこともあるので、焦って交換する前に凍結の可能性を確認するのが大切です。

右の写真は10年以上使用した給湯器です。

排気口の周囲にサビが発生しています。

また、紫外線や雨風の影響からか、配管の保温材も劣化しています

故障のサインを見逃さない

✅「お湯の温度が安定しない」

✅「異音がする」

✅「点火まで時間がかかる」

などの症状は、給湯器の寿命が近いサインです。

この段階で点検・修理を行えば、突然の故障を防ぐことができる場合もあります。

しかし、完全にお湯が出なくなってしまうと、部品交換では間に合わず、本体交換が必要になるケースがほとんど。

特に冬場は修理依頼が集中し、対応まで数日かかることもあるため、早めの相談・交換計画が安心です。

給湯器交換のベストタイミングと選び方

給湯器の寿命が10年を超えている方は、完全に壊れる前の**「予防交換」**をおすすめします。

最新の給湯器は、省エネ性・静音性が高く、ガス代の節約にもつながります。

川越市内では、リンナイ・ノーリツ・パロマ・パーパスなどの国内メーカーが人気です。

どのメーカーも信頼性がありますが、設置環境や家族構成に合わせて最適な機種を選ぶことが大切です。

弊社では、ガス・電気の専門資格を持つスタッフが現地調査を行い、最適な機種選定から施工までワンストップで対応いたします。

冬に故障させないための予防対策

冬のトラブルを防ぐためには、以下の点をチェックしておきましょう。

〇夜間は給湯器の電源プラグを抜かない(凍結防止ヒーターが作動しなくなるため)

〇外気にさらされる配管には保温材を巻く

〇使用年数が10年以上なら、点検・見積もりだけでも早めに依頼

特に川越市では、1〜2月の朝方に給湯器凍結の問い合わせが急増します。

弊社でも、凍結解消・応急対応を多数実施していますので、困ったときはお気軽にご相談ください。

川合住宅設備㈱ならではの安心対応

当社「川合住宅設備㈱」は、川越市を中心にLPガス・電力販売・住宅リフォームを行う地域密着企業です。

ガスのプロとしての安全知識と、住宅リフォーム会社としての施工力を活かし、給湯器交換から電気の見直しまでトータルサポートいたします。

「どの機種がいいかわからない」「すぐに見てもらいたい」そんなときも、最短即日対応・無料見積もりで安心してご相談いただけます。

まとめ

冬の朝、お湯が出ないというトラブルは突然やってきます。

しかし、事前の点検と早めの交換を心がけることで、寒い季節も快適に過ごすことができます。

川越市で給湯器の不調や交換をお考えの方は、ぜひ**川合住宅設備㈱**へご相談ください。

地域に密着した丁寧な対応で、皆さまの快適な暮らしをサポートいたします

ちなみに・・・

給湯器の不具合と間違いやすいのがガスメーターの安全装置が働いたことによる「メーター遮断」です。

この場合は給湯器だけではなく、ガスコンロやガスファンヒーターも使用できなくなりますが、給湯器の不具合ではありません。

給湯器に関するお問い合わせはこちらから

埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

2025.10.14

公開日・・・2025/10/14

みなさんこんにちは!

いつも川合住宅設備㈱のスタッフブログをご覧いただきましてありがとうございます(^^♪

冬が近づくと、川越市でも「急にお湯が出なくなった」「給湯器が壊れたかも?」というご相談が増えます。

実はその多くがガスメーター(マイコンメーター)の安全装置が作動しただけというケースです。

ガス漏れではないのに止まってしまう——その理由と、すぐにご家庭でできる復帰の手順を、今回はわかりやすくご紹介します。

知って安心!ガスメーターの豆知識!!

私たちがガスメーターと呼んでいる機械は、正式には【マイコンメーター】や【保安ガスメーター】などと呼ばれる計量法で使用期限が定められた精密機械です。

このガスメーターにはマイクロコンピューター(マイコン)制御による遮断弁や圧力スイッチ、感震器をもとにした学習機能が備わっています。

各ご家庭ごとのガスの使用量によってS・M・Lと区別しています。

例えば、単身者やご夫婦、二世帯同居など生活スタイルが異なれば、使用するガスの量も異なります。

それぞれのスタイルを記憶して区別しているんですね。

さて、お客様宅へ点検や修理でうかがうと、多くの方から『夏場はシャワーで済ますことが多いんだよ』とよく耳にします。

そうすると今まで「L」だった容量が、使用量が減ることで「M」や「S」に変更されてしまうことがあります。

このように容量が下がった状態で、肌寒くなるこの時期は使用量が増えるため、【急激な使用量の増加】を【ガス漏れ】とガスメーターが勘違いしてしまいガスの供給を一時的にストップしてしまうんです。

ガスメーター遮断の原因はさまざまです!

このようにとっても賢いガスメーターですが、さまざまな原因に対処しています。

代表的なものをいくつか挙げてみました。

早速見ていきましょう!

1.長時間使用遮断

コンロの消し忘れやお湯の止め忘れ等、長時間ガスを使用し続けた場合に、ガスを自動的に遮断します。

ガスの消費量によって遮断する時間は異なります。

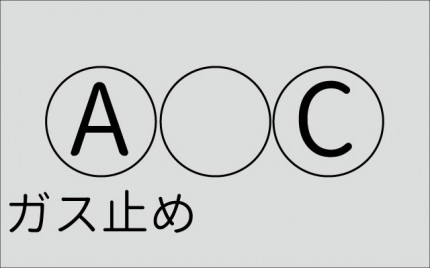

「A」、「C」、「ガス止め」の表示と赤いランプの点滅でお知らせしてくれます。

・ガスコンロだと約2~4時間が目安です。

※現在販売されているガスコンロのほとんどには、【Siセンサー】と呼ばれる安全装置機能がついています。

・お湯を出し続けてしまった場合、約30~60分が目安です。

2.合計流量遮断・増加流量遮断

ガスメーターが常時認識しているガスの消費量と比較して、非常に多いガスを一度に使用すると、ガスを自動的に遮断します。

夏場は使わない給湯器を冬になって急に使い始めると、ガスメーターが消費量の少ない夏場の数値と比較して「多すぎる」と判断してしまいます。

また、復帰動作中(ガスメーターによる安全確認中)にガスが流れた場合も、この表示でメーター遮断します。

「C」、「ガス止」の表示と赤いランプの点滅でお知らせします。

3.感震遮断機能

ガスを使用中、または使用後間もない時に、ガスメーターが震度5以上の揺れを感知すると、ガスを自動的に遮断します。比較的強い地震が発生した場合や風が非常に強い時は、警告表示と共にガスの供給を停止します。

「B」、「C」、「ガス止」の表示と赤いランプの点滅でお知らせします。

ガスメーターが遮断してしまった時の復帰操作方法はコチラ!

ガスが安全機能によりガスの供給をストップしてしまうことはお分かりいただけたと思います。

普段の生活だけでなく災害にも対応してくれるガスメーター・・・なんて出来る奴なんだ

次は、一時的にストップしてしまったガスメーターを操作して復帰させる方法をお教えします。

手順1

ガスコンロの火が出ない!お湯が出ない!

まず、ガス漏れの可能性もありますのでガス器具やガス栓をすべて締めてください。

手順2

次に、ガスメーターの確認をお願いします。

ほとんどのご家庭ではガスボンベの近くに取付されていることが多いです。

メーターの画面に『ガス止め』と表示されています。

さらに『ガス止め』の上に『C』と表示があります。

これは、ガス遮断の原因の意味です。

『C』はガスの流量オーバーが原因です。

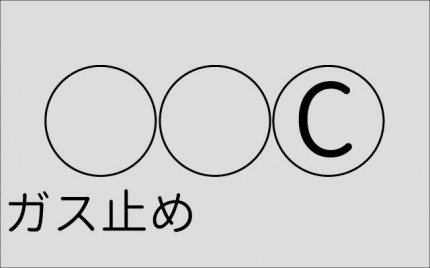

さらに『C』の上を見てみると、『S』と表示されています。

これは、普段の使用量目安です。

また、画面横の黒いボタンの周囲が赤く点滅することで知らせる場合もあります。

普段ガスをそんなに使用しないが、最近ガス機器を同時に使うことが増えてきてガスメーターが「ガス漏れしてる!!!」と勘違いして、ガスを止めてしまったのが原因です。

手順3

画面横に黒いボタンがあります。これを復帰ボタンと呼びます。

そのボタンを一度だけ強く押し込みます(※長押しや連打は不要です)

続いて、液晶の文字とランプが点滅したら手を放してください。

その後、『ガス止め』の文字が消え、赤いランプが点灯するので、確認してください。

手順4

メーター画面に『30』と表示されました。

カウントが始まるので、黒いボタンは触らず待ちましょう・・・

ガスメーターがガス漏れの有無を確認します(安全確認中)。

手順5

カウントが終わり『C』表示がなくなり、赤いランプが消えました。

新たに『L』と表示が出ています。

今回のことで、ガスメーターが学習をして使用量が『S』→『L』に変わりました!

復帰操作が終わるとガスが使えるようになります。

これで、復帰操作の完了です♪

注意点

注意1

【手順3】の時はガスメーターが安全確認中です。ガスを使用しないでください!

使用してしまうと、ガスメーターがガス漏れと判断して、再びガスを止めてしまいます。

必ず【手順1】を行ってから復帰作業をしましょう。

注意2

安全確認中に『ガス遮断』してしまったときは、【手順1】を確認して、【手順3】以降をもう一度行ってください。

※上記の操作をしてもガスが使用できない場合はご契約しているガス会社にご連絡ください。

あと、『操作がうまくできるか不安だな・・・』という方は、メーターの横に復帰方法の操作手順がございますので、そちらに沿って復帰作業を行ってくださいませ!

ガスメーター、いつもありがとう!なんていいやつなんだ!!

さて、今回はこの時期に増える『ガスが出ない』『お湯が使えない』というお問い合わせから、その原因とガスメーター遮断とその復帰方法についてお話してきました。いかがだったでしょうか?

毎日使うガスだからこそ皆さんに安全にお使いいただきたいと、各メーカーはガスメーターやガス器具の安全性能を向上させてきました。そして私たち販売店は、皆さまに安心してお使いいただくために保安の確保に最大限の努力を重ねてきました。

さらに安全安心を目指すためには、お客様のご協力も大変重要なことだと感じています。

その第一歩として皆さまの安全を見守るガスメーターについてのお話しだったわけですが、これによりすこしでも理解が深まり安心してお使いいただけるようになると嬉しいなと感じています

ガス、電気、水まわりのリフォームや外壁塗装などお家のことで気になる方はこちらまで!

埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

2025.10.9

公開日・・・2025/10/09

みなさんこんにちは!

いつも川合住宅設備(株)のスタッフブログをご覧いただきましてありがとうございます

最近、川越市内でも「ガス料金が未納です」「今すぐお支払いください」といった詐欺メール(SMS)や偽の通知メールが急増しています。

送信元は一見するとガス会社のように見えますが、実際には全く関係のない詐欺グループであるケースがほとんどです。

当社にも「ショートメールでURLが送られてきたけど、社名が違う」「支払い期限が今日中と書かれていて不安」などの問い合わせが増えています。

本記事では、そんな詐欺メールの見分け方や、万が一届いた場合の正しい対応について解説します。

詐欺メールの手口とは?

最近の詐欺はとても巧妙です。

SMS(ショートメッセージ)やメールで「ガス料金の支払いが確認できません」「サービス停止を防ぐために今すぐお支払いください」といった不安をあおる文面が届きます。

本文内には「支払いはこちら」などと書かれた**リンク(URL)**が添付されており、クリックすると偽の決済ページが表示される仕組みです。

ここでクレジットカード情報や個人情報を入力すると、詐欺業者に情報が抜き取られる危険があります。

特に最近は、実在する大手ガス会社のロゴや名前を無断で使い、本物そっくりのサイトを作る手口が増えています。

「契約しているガス会社と違う」なら、まず疑う

川越市のお客様からよくあるご相談が、「SMSの会社名が自分の契約しているガス会社と違った」というもの。

これは典型的な詐欺のサインです。

たとえば、川合住宅設備㈱と契約しているお客様に「○○ガスサポートセンター」「都市ガス安心サービス」などといった、見覚えのない名前の会社から連絡が来た場合、決してリンクを開かないでください。

本当に未入金がある場合は、契約しているガス会社から請求書や電話などで正式な方法で連絡が入ります。

数ある連絡手段の中から、お客様のご要望でショートメールを用いる場合はありますが、不明なメールで支払いを促すことはありません。

怪しいメールが届いた時のチェックポイント

詐欺かどうかを見分けるポイントを覚えておきましょう。

✅ 差出人のメールアドレスや電話番号が不明(フリーメールや海外番号)

✅ 「本日中に支払いがないと供給停止」といった焦らせる表現

✅ 本文に不自然な日本語や、外部リンクが貼られている

✅ 契約しているガス会社名と異なる社名が記載されている

これらの項目にひとつでも当てはまる場合は、絶対にリンクをクリックしない・返信しない・個人情報を入力しないようにしてください。

万が一リンクを開いてしまった場合

もしリンクを開いてしまったり、カード情報を入力してしまった場合は、すぐに次の対応を取りましょう。

1.クレジットカード会社や銀行に連絡して利用停止の手続き

2.パスワードを入力した場合は、すぐに変更

3.不安な場合は、**警察(サイバー犯罪相談窓口があればそちらへの連絡が有効)**へ通報

そして、契約しているガス会社にも連絡し、実際に未入金があるかを確認することが大切です。

地域の安心を守るために — 川合住宅設備㈱からのお願い

当社、川合住宅設備㈱(川越市)では、LPガスの販売・保安点検・料金のご案内をすべて直接お客様にお知らせしています。

SMSやメールで料金の支払いを求めることはありますが、お客お打ち合わせ・お約束があった場合に限ります。

それ以外の場合は一切ありません。

また、ガスや電気、リフォームに関するお困りごとにも迅速に対応しています。

「このメールは本物?」「少しでも怪しいかも」と思ったら、どうぞお気軽に当社へご相談ください。

地域密着だからこそ、お客様一人ひとりの安心と安全を守ります。

まとめ〜川越市の暮らしを支える、安心のパートナーです〜

〇「ガス料金未納」のSMSやメールの多くは詐欺です。

〇契約中の会社名と異なる場合は、絶対にリンクを開かない。

〇不安を感じたら、まずは契約しているガス会社に確認を。

川越市でガスを安心してお使いいただくために、私たち川合住宅設備㈱は地域の見守り役として、日々お客様の安全をサポートしています。

もしもの時はご相談ください!

もしもの時はご相談ください!「このメールが怪しい」「ガス会社からの連絡か確認したい」など、

お気軽にお電話・メール・公式LINEでお問い合わせください。

川合住宅設備㈱に関するお問い合わせはこちらから

埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

2025.9.30

公開日・・・

みなさんこんにちは!

いつも川合住宅設備(株)のスタッフブログをご覧いただきましてありがとうございます

川越市のみなさん、今年の夏もエアコンが大活躍でしたね。

暑い日にはほぼ一日中稼働し、室内を快適に保ってくれたエアコン。

その分、内部にはほこりやカビ、花粉などがたまってしまっています。

「涼しくなったから、エアコンはしばらく使わない」という方も多いですが、実は秋こそエアコンクリーニングのベストシーズン。

なぜなら、使用頻度が減るこの時期にしっかりクリーニングしておくことで、来シーズンも気持ちよく使い始めることができるからです。

夏の相棒だったエアコン、今こそメンテナンスのチャンス!

今回はそんなエアコンクリーニングについてご紹介します。

エアコン内部はこんなに汚れている?

エアコンの内部は湿度が高く、カビが発生しやすい環境です。

夏場にたまった結露水やほこりが栄養となり、見えない場所でカビや雑菌が増殖しています。

そのままにしておくと…

✅冬の暖房運転時に嫌なニオイがする

✅カビやホコリが室内に飛び散り、健康リスクが高まる

✅熱交換効率が落ちて電気代が上がる

といったトラブルの原因に。

今のうちにプロのクリーニングでリセットしておくと、空気も光熱費もクリーンに保てます。

お掃除機能付きエアコンは要注意!

最近は「お掃除機能付きエアコン」をお使いの方も増えています。

しかし、「お掃除機能付きだから掃除は不要」と思っていませんか?

実はこの機能は、主にフィルターのほこりを自動で落とすだけで、内部の熱交換器(アルミフィン)や送風ファンまでは洗ってくれません。

また、通常のエアコンクリーニングよりも分解工程が複雑で、専門的な知識と技術が必要になります。

当社では、川越市近隣で多数のお掃除機能付きエアコンのクリーニング実績があり、機種ごとに適切な方法で分解・洗浄を行いますのでご安心ください。

プロのエアコンクリーニングの流れ

1. 動作確認・分解

エアコンの型番を確認し、故障がないかチェックした上で分解します。

2. 養生

壁や床に洗浄液がかからないようしっかり養生します。

3. 高圧洗浄

専用の高圧洗浄機で、熱交換器や送風ファンにこびりついたカビやほこりを徹底的に除去します。

4. 組み立て・動作確認

分解した部品を元に戻し、動作確認をして作業完了。

洗浄後は空気が驚くほどクリーンになります。

川越市でエアコンクリーニングをするメリット

〇地域密着:スピーディーな対応が可能

〇安心価格:明朗会計&追加費用なし

〇ガス・電気・リフォームもワンストップ:エアコン以外の住まいの悩みもまとめて相談できる

当社はガス・電気の供給会社として地域の皆さまに長年ご愛顧いただいており、安心して任せられる「住まいの相談窓口」として多くのお問い合わせをいただいています。

料金と目安時間

一般的な壁掛けエアコンなら1台あたり約90分〜120分で作業完了。

料金は機種や台数によって変わりますが、複数台割引やキャンペーン価格のご案内も可能です。

お掃除機能付きエアコンは追加作業が必要なため少し割高になりますが、分解洗浄で新品同様の清潔さを取り戻します。

まとめ:今こそお問い合わせのタイミング!

涼しくなった今こそ、エアコンクリーニングをして冬や来年の夏に備えましょう。

「お掃除機能付きだから大丈夫」と思っていた方も、この機会に一度プロに任せてみませんか?

川越市でエアコンクリーニングなら、まずは無料お見積り!

お気軽にお問い合わせください。

⇓エアコンクリーニングをご紹介したブログ⇓

エアコンクリーニングに関するお問い合わせはこちらから

埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

2025.9.27

公開日・・・2025/09/27

みなさんこんにちは!

いつも川合住宅設備(株)のスタッフブログをご覧いただきましてありがとうございます

今年の夏は暑かったですね

ですが、洗濯大好きの筆者としては洗濯物がよく乾くことだけはとてもうれしかったんですよね

少しずつ気温がさがっていき、日差しも穏やかになってくると少し寂しくも感じます。

雨の日や花粉の季節だけでなく、毎日の洗濯をもっとラクに、もっと快適にしたいと思ったことはありませんか?

そんな願いを叶えてくれるのが、リンナイのガス衣類乾燥機『乾太くん』です。

川越市でも導入するご家庭が増えており、「もっと早く設置すればよかった!」という声が多い人気アイテム。

この記事では、乾太くんの魅力と、洗面脱衣室のリフォームとあわせたランドリールーム化の提案をご紹介します。

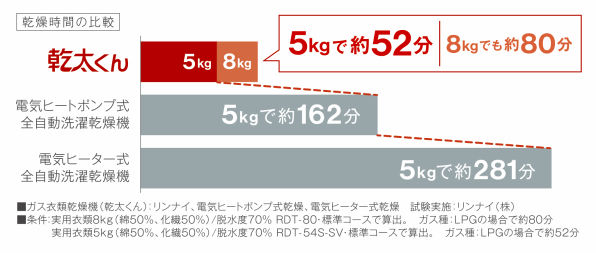

ガスのパワーで圧倒的な乾燥スピード

乾太くんの魅力は、なんといっても「スピード乾燥」。

ガスの強力な熱を使って、5kgの洗濯物なら約50分でカラッと乾きます。

電気式の乾燥機と比べても、時間が半分以下になることが多く、忙しい共働き家庭や子育て世帯にはぴったり。

洗濯物を干す手間がなくなるので、夜に洗濯しても翌朝にはすぐ着られる状態になっています。

専門用語メモ

「ガス衣類乾燥機」は、都市ガスやLPガスを燃料にして熱風で衣類を乾かす機械です。

電気式よりも短時間で乾くのが特徴です。

毎日活躍するからこそコスパが高い

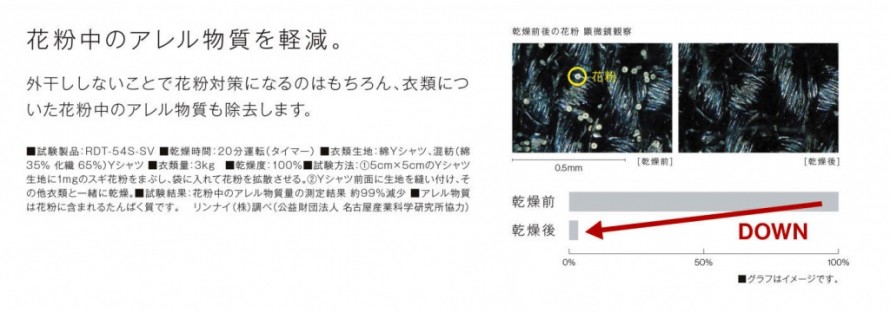

「雨の日や花粉の時期だけのもの」と思っていませんか?

実は乾太くんは、毎日使ってこそ真価を発揮します。

部屋干し特有のニオイの心配もなく、ふんわり仕上がるのでタオルも気持ちいい。

さらに、外干し不要で防犯面も安心。

花粉、PM2.5、黄砂などの心配がある時期も、外気に触れずに清潔に仕上がります。

洗面脱衣室をランドリールームに

乾太くんの設置は、洗面脱衣室のリフォームと相性抜群です。

「脱ぐ・洗う・干す・しまう」が一か所で完結するランドリールームを作れば、家事動線が驚くほどスムーズに。

✅洗濯機の横に乾太くんを設置

✅収納棚を追加して、タオルや洗剤をまとめる

✅室内干しスペースや折りたたみカウンターを設置

こんな風に計画することで、洗濯がストレスから楽しい時間に変わります。

川越市内でも、洗面脱衣室リフォームの際にランドリールーム化を希望される方が増えています。

設置場所や費用の相談もおまかせください

ガス衣類乾燥機は、ガス栓や排湿ダクトが必要になりますが、当社では現地調査から最適なプランをご提案します。

設置費用やリフォームの内容も一緒に確認できるので、「まずは相談してみたい」という方も安心です。

まとめ:毎日の洗濯をもっとラクに!

川越市でガス・電気・リフォームを手がける川合住宅設備㈱では、乾太くんの販売・設置、ランドリールームリフォームのご相談を承っています。

「洗濯物を干す時間がなくて困っている」

「ランドリールームを作って家事を楽にしたい」

そんな方はぜひ一度お問い合わせください。毎日の暮らしが、驚くほど快適になります!

実際に乾太くんをレビューしたブログも是非ご覧ください

ガス衣類乾燥機『乾太くん』に関するお問い合わせはこちらから

埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

2025.9.24

公開日・・・2025/09/24

みなさんこんにちは!

いつも川合住宅設備(株)のスタッフブログご覧いただきましてありがとうございます

朝晩は肌寒く感じるようになってきましたね。

今年の夏はまさに酷暑と言える暑さでした。

エアコンもフル稼働で電気料金がちょっと怖い・・・

そんな光熱費の節約に興味があるそこのあなた!電気代の見直し、もうお済みですか?

電気料金の値上げが続く中、「少しでも光熱費を抑えたい」というご相談が川越市のお客様から増えています。

そんな皆さまに朗報です!

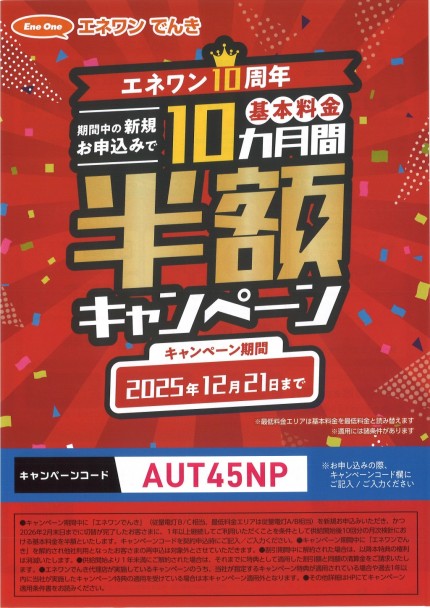

川合住宅設備㈱では、期間限定の新電力切替キャンペーンを実施中。

今なら基本料金が10ヶ月間半額になるほか、毎月のご利用でポンタポイントも貯まります。

基本料金が10ヶ月間半額に!

まず注目していただきたいのは、基本料金が10ヶ月間半額になる特典。

基本料金とは、電気を使わなくても毎月必ずかかる固定費のこと。

普段あまり意識していない方も多いですが、毎月数百円〜数千円かかっているため、これが半額になるだけで年間で大きな節約になります。

たとえば、基本料金が1,500円/月のお宅なら、10ヶ月で7,500円もお得に!

川越市にお住まいで電気代の見直しを考えている方には、まさにピッタリのタイミングです。

ポンタポイントが貯まる!日常のお買い物がさらにお得

さらに、電気のご利用に応じてポンタポイントが毎月たまります。

ポンタポイントはコンビニ、ドラッグストア、スーパーなど幅広いお店で使える便利な共通ポイント。

光熱費の支払いでポイントが貯まるので、実質的に家計の節約につながります。

たまったポイントは、ちょっとしたお買い物や外食のときに使えるので、家計にうれしい「プチご褒美」になりますね。

ガスと電気をまとめるとさらにお得!

そして、川合住宅設備㈱ならではのメリットがガスと電気のセット契約。

ガスと電気をまとめることで、請求が一緒になり管理がラクになるだけでなく、セット割引が適用されるため毎月の光熱費をさらに削減できます。

地域密着のガス会社だからこそ、万が一のトラブルにもスピーディに対応可能。

地元の安心感と、コスト削減の両方を叶えられます。

切替は簡単!今お使いの電力会社に連絡不要

「電力会社を変えるのは手続きが面倒そう…」と思っていませんか?

ご安心ください。切替の手続きはとてもシンプルで、現在の電力会社への解約連絡も不要。

当社がすべて代行します。

スマートメーター(電力使用量を自動で計測する機器)がすでに設置されていれば、工事も不要。申し込みから切替までスムーズに完了します。

川越市の皆さまへ:まずは料金シミュレーションから

「うちの場合はいくら安くなるの?」と気になった方は、まずは無料シミュレーションがおすすめです。

電気の検針票(毎月届く電気料金のお知らせ)をご用意いただければ、現在の電気代と新プランを比較し、どれくらいお得になるかをその場でお伝えできます。

まとめ:光熱費見直しの絶好のチャンス!

✅ 基本料金が10ヶ月半額

✅ ポンタポイントが貯まる

✅ ガスとセットでさらにお得

この3つのメリットが揃うのは今だけ!

電気代の高騰が続くいま、見直しを先延ばしにするのはもったいないかもしれません。

ぜひこの機会に川合住宅設備㈱へお気軽にお問い合わせください。

光熱費削減には断熱リフォームもおススメです!!

電力切替についてのご相談はこちらから

埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

2025.9.18

公開日・・・2025/09/18

みなさんこんにちは!

いつも川合住宅設備(株)のスタッフブログご覧いただきましてありがとうございます

朝晩はだいぶ過ごしやすくなってきましたが、日中の気温の高さはいまだ夏を感じさせます。

季節の変わり目ともいえるこんな時期は、筆者は必ず口唇ヘルペスが再発します。

体力が落ち、免疫力が低下していると発症するこの病気。

口を大きく開けられず、食事も一苦労です

最近は秋バテという言葉もあるくらい、これからの時期は体調を崩しやすいようです。

皆さんどうかご自愛ください

最近、川越市や近隣地域で「ガス給湯器の無料点検をします」「危険です!すぐに交換が必要です」といった訪問営業に関するお問い合わせが増えています。

給湯器は生活に欠かせない設備だけに、不安を煽られるとつい応じてしまいがちです。

しかし、中には必要のない工事や高額な交換を迫る悪質な業者も・・・。

今回は、給湯器点検詐欺の手口と、正しい点検の受け方をご紹介します。

よくある点検詐欺の手口

✅突然の訪問

「近くで工事をしているので、ついでに点検します」と訪問してくるケースがあります。

実際にはどこから来たのか不明な業者であることも多く、名刺や身分証を見せないまま話を進めてくることもあります。

✅不安を煽る発言

「このままだとガス漏れの危険があります」「すぐに交換しないと火災になるかも」など、大げさな表現で恐怖心をあおるのも特徴です。

急かされると冷静な判断ができなくなるため要注意です。

✅高額な見積もり

点検は無料といいながら、突然「この部品が危険です」と言って高額な修理や給湯器交換を勧めてきます。

相場よりかなり高い金額を提示するケースもあります。

正しいガス給湯器点検とは?

給湯器の点検には、法律(液化石油ガス法やガス事業法)に基づいて、ガス会社や委託業者が4年に1回程度行う保安点検があります。

この点検では、給湯器やガスメーター、配管などに異常がないかを確認し、結果を書面でお知らせします。

もちろん、事前に訪問日時の案内があり、点検員は必ず身分証明書を携帯しています。

また、川合住宅設備㈱では10年を越えてガス給湯器をご使用されているお客様に向けて『あんしん点検』を行っています。

設定温度と実際の湯温の差や排気に含まれるCO(一酸化炭素)の濃度などを測ることで、燃焼効率が落ちていないかをチェックします。

あんしん点検を通じて、現在使用している給湯器の状況について理解を深めていただくことで、より安全にガス器具を使用していただけるのではないかと考えています。

こちらのブログも是非ご覧ください!

川越市で安心して点検を受けるために

①身分証の提示を確認

点検員は必ず会社名・氏名が記載された身分証を持っています。

提示を求めても嫌がらないか確認しましょう。

②突然の訪問はその場で判断しない

不安なときは一度お断りし、後からガス会社や自治体に問い合わせて確認するのがおすすめです。

③見積もりは複数社で比較

交換や修理を勧められたら、金額や内容を控えて、必ず他社にも見積もりを依頼しましょう。

川合住宅設備㈱は地域密着のガス会社です

当社は川越市でLPガスの供給・給湯器の販売・メンテナンスを行っています。

法定点検も担当しており、必ず事前に訪問日時をお知らせしていますので、突然訪問して無理に契約を迫ることはありません。

また、給湯器の交換が必要な場合も、複数のメーカーからお客様に合った機種を提案し、明確なお見積もりをご提示します。

まとめ:不安を感じたら、まずはご相談ください

ガス給湯器は毎日使う大切な設備です。

だからこそ、焦って契約してしまう前に信頼できる業者に確認することが重要といえますね。

もし不審な訪問や高額な見積もりを受けた場合は、川合住宅設備㈱までお気軽にご相談ください。

地域密着の会社として、お客様の暮らしを安全に守ります。

こちらののブログもよく見られています!

ガス、ガス給湯器の点検訪問に関するお問い合わせはこちらから

埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

2025.9.12

公開日・・・2025/09/12

みなさんこんにちは!

いつも川合住宅設備(株)のスタッフブログご覧いただきましてありがとうございます

秋の味覚といえば、やはりサンマ!

今年はサンマが豊漁とのニュースもあり、川越のスーパーや商店街の鮮魚店でも手頃な価格で並ぶ姿を目にする機会が増えそうです

サンマをはじめ、秋の魚や旬の食材を「どう調理しておいしくいただくか」。

これは、毎日の食卓を大切にするご家庭にとって大きなテーマです。

そこで今回は、川越市にお住まいの皆さまへおすすめしたい最新のガスコンロ、リンナイ・デリシアをご紹介します。

フライパン調理派が増えている理由

近年は「魚はフライパンで焼く」というご家庭が増えているそうです。

理由をうかがう、

✅グリルの掃除が大変

✅焼き網や庫内がすぐ汚れる

✅においや煙が部屋に充満する

といった声が多いのです。

確かに後片付けを考えると、フライパンで簡単に済ませたくなる気持ちはよく分かります。

しかし一方で、「やっぱり直火で焼いたサンマの方がおいしい」という声も根強くあります。

外はパリッと香ばしく、中はふっくらジューシー。

炭火焼きに近いあの味わいを家庭でも楽しみたい――。

そんな願いを叶えてくれるのがデリシアなのです。

セラミックバーナーで実現するプロの焼き加減

デリシアの魚焼きグリルには、特殊なセラミックバーナー(シュバンクバーナー)が搭載されています。

このバーナーは、直火の炎をセラミック素材に通すことで、強力かつ均一な加熱を可能にします。

その温度は800℃に上るともいわれており、これは備長炭に匹敵するとのこと。

さらに、表面から「遠赤外線」を発生させるため、炭火に近い熱の伝わり方で食材を焼き上げます。

遠赤外線とは、食材の表面だけでなく中までじっくり熱を通す働きがあり、結果として「外はパリッ、中はふっくらジューシー」という理想の焼き上がりを実現します。

実はこれ、業務用の焼き機の技術を家庭用機器に応用しているんです

川越の鮮魚店で買ったサンマも、まるで料亭で出てくるような焼き加減に仕上げることができるのです。

スモークオフでにおいと煙を大幅カット

魚を焼くときに困るのが「におい」と「煙」。

秋の夕暮れ、窓を閉めている時間帯に魚を焼くと、どうしても部屋中ににおいが充満してしまいます。

デリシアには「スモークオフ」機能が搭載されており、魚焼き時のにおいを約99%、煙を約93%カットしてくれます。

これはグリル庫内に搭載した専用のバーナーで、においを含んだ油煙を焼き切ってくれる仕組みです。

調理後も部屋に生臭さが残らないため、翌日の朝にキッチンへ立ったときも快適。

小さなお子様やペットがいるご家庭にも安心です。

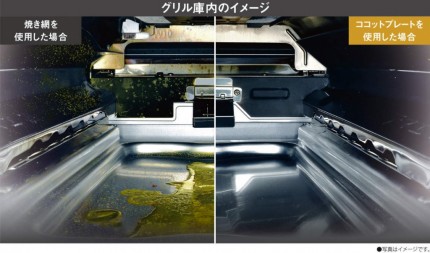

ココットプレートで掃除もラクラク

従来の魚焼きグリルは「庫内の掃除が大変」という印象が強いものでした。

しかしデリシアの専用容器「ココットプレート」を使えば、油ハネをなんと99.9%カット。

グリル庫内はほとんど汚れず、調理後はプレートを軽く洗うだけ。

これなら忙しい共働き世帯や、毎日のお手入れを少しでも楽にしたいご家庭にピッタリです。

しかもココットプレートは魚だけでなく、お肉や野菜、パン、スイーツまで対応。

川越の農産物直売所で買った新鮮野菜や、サツマイモを使ったレシピにも活用できます。

安全・便利・楽しい。デリシアが叶える6つの魅力

デリシアの特長は「おいしい」だけではありません。

以下の6つの魅力を兼ね備えています。

✅安全:Siセンサー搭載で自動消火。火が消えたらガスもストップ。

✅時短:自動調理モードで、火加減をお任せ。失敗知らず。

✅便利:スマホアプリ連携でレシピ検索から調理までスムーズ。

✅清掃性:天板はフラットで拭きやすく、ココットでグリルも清潔。

✅楽しい:魚だけでなく、パンやスイーツも挑戦可能。

✅おいしい:直火×遠赤外線でプロ並みの味を再現。

川越の暮らしにフィットするデリシア

川越は古くからの住宅と新しい住宅が混在する街です。

昔ながらの家屋では「キッチンの換気が弱い」「においがこもる」といった悩みを抱える方も多く、また新築住宅でも「毎日の掃除や時短調理をもっと楽にしたい」という声を耳にします。

そして「やっぱり安全性は大事!」と皆さんおっしゃいます。

デリシアはこうした川越の暮らしにピッタリ。

直火で本格的な味を楽しみつつ、掃除やにおいのストレスを軽減し、家族で過ごす食卓をより豊かに彩ります。

まとめ

✅秋のサンマをもっとおいしく食べたい方にデリシアは最適

✅セラミックバーナーで炭火のような仕上がりを実現

✅スモークオフ機能でにおい・煙を大幅カット

✅ココットプレートで掃除ラクラク、油ハネ99.9%抑制

✅安全・時短・便利・清掃性・楽しい・おいしいをすべて叶える

川合住宅設備㈱では、川越市のお客様に向けて、最新のリンナイ・デリシアをご提案しています。

「実際の使い心地をはどうなの?」「自宅に設置できるか相談したい」など、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

秋の味覚をもっと楽しく、もっと豊かに。

デリシアで、川越のご家庭に新しい食の楽しみをお届けします。

キッチン・ビルトインコンロに関するお問い合わせはこちらから

埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

2025.9.11

公開日・・・2025/09/11

みなさんこんにちは!

いつも川合住宅設備(株)のスタッフブログご覧いただきましてありがとうございます

台風通過から1週間。

その後も続く晴れ間に「まだ夏は終わらないな・・・」と思っていましたが、夕暮れは少しずつ早くなり、日が落ちるとずいぶんと涼しく感じられるようになりました

まさに季節の変わり目ですので、体調を崩されないように気をつけてくださいね。

さて、埼玉県川越市を中心にガス・電気の供給・販売・住宅リフォームに携わる川合住宅設備(株)には毎日様々なご相談が寄せられます。

今回は、そんな中から最近お問い合わせが増えている内容についてご紹介します。

今まさに悩まれている方は必見です!

是非ご覧ください

内窓リフォームで実現する快適と光熱費削減

「冬は部屋が寒い」「夏はエアコンをつけても効きが悪い」――そんなお悩みはありませんか?

その原因のひとつは「窓の断熱性能」です。

実は、家の熱の約半分は窓から逃げているといわれています。

そこでおすすめなのが 「内窓リフォーム」。

既存の窓の内側にもう一枚サッシを取り付けることで、冷気や熱気を遮断し、室内の温度を快適に保つ工事です。

さらに、断熱効果によりエアコンの効きが良くなり、光熱費の削減にも直結。

結露を防ぐ効果もあるため、カビやダニの発生を抑え、健康的な住まいにもつながります

リンナイ「デリシア」で暮らしに楽しさと安心を

キッチンは毎日の暮らしを支える大切な場所。

そこで今注目されているのが、リンナイのガスコンロ 「デリシア」 です。

デリシアの特長は「安全・時短・便利・清掃性・楽しい・おいしい」を一台でカバーできる点。

✅安全:万が一の消し忘れにも自動で火を止める安心機能付き。鍋なし検知機能でさらに安全!

✅時短:オート調理機能でボタンひとつ、お料理の手間をぐっと軽減。

✅便利:スマホ連動でレシピ提案や調理のサポートも。

✅清掃性:フラットな天板でお手入れラクラク。ココットプレートで油ハネ99.9%カット!

✅楽しい&おいしい:専用の調理器具でパンやグリル料理もプロの味に。

毎日の料理が「大変な家事」から「家族で楽しむ時間」に変わる――そんな体験を、川越市でもご家庭にお届けしています

手すり取付や段差解消で家族にやさしい住まいへ

家族が安心して暮らせる住まいづくりに欠かせないのが「バリアフリー化」です。

例えば、階段や浴室に 手すりを設置 することで転倒防止に。

玄関や廊下の 段差を解消 すれば、つまずきのリスクを減らせます。

こうした小さな工事が、実は子どもからお年寄りまで、すべての世代にやさしい住まいにつながります。

特にご高齢の方には事故防止にも直結する大切なリフォームと言えますね

まとめ:快適な住まいづくりはトータルで考える時代

いかがだったでしょうか?

いかがだったでしょうか?川越市での住まいづくりは、給湯器交換などのような単体の工事だけでなく、

✅断熱で快適&省エネ

✅最新キッチンで暮らしを楽しく

✅バリアフリーで安心をプラス

といったトータルな視点で考えることが大切と言えそうです。

私たちは「地域のライフラインのトータルサポーター」として、ガス・電気・リフォームを一体でサポートしています。

快適で安心できる住まいを、川越市の皆さまにお届けすることが私たちの使命です。

「少しでも快適に暮らしたい」

「光熱費を抑えたい」

「家族に安心な住まいにしたい」

そんな想いをお持ちでしたら、ぜひ一度ご相談ください

住まいのお困り事についてのお問い合わせはこちらから

埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

2025.9.5

公開日・・・2025/09/05

こんにちは、川越市を中心に活動している川合住宅設備㈱です。

いつもスタッフブログをご覧いただきありがとうございます

近年、台風の大型化・長期化が進み、毎年のように各地で大きな被害が報告されています。特に住宅は、強風や豪雨による被害を受けやすく、窓や屋根、外壁からの浸水や破損が発生しやすい箇所です。これから台風シーズンを迎えるにあたり、早めの備えとして「リフォームによる台風対策」を検討する方が増えています。今回は、リフォーム会社だからこそご提案できる具体的な台風対策をご紹介します。

窓まわりの強化リフォーム

台風被害で最も多いのが「窓ガラスの破損」です。強風で飛ばされた物が当たると、割れたガラスが室内に飛散し、二次被害につながることもあります。

~おすすめの対策~

・防犯・防災合わせガラスへの交換

飛散防止フィルムが内蔵された合わせガラスなら、衝撃に強く、割れても破片が飛び散りにくい特徴があります。

-

・シャッター・雨戸の取り付け

強風から窓を守る定番の対策です。電動タイプなら操作もラクで、日常的に防犯対策としても活用できます。

-

・内窓(二重窓)の設置

台風だけでなく、防音や断熱効果も得られるので、光熱費削減にもつながります。

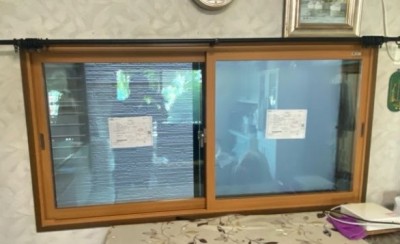

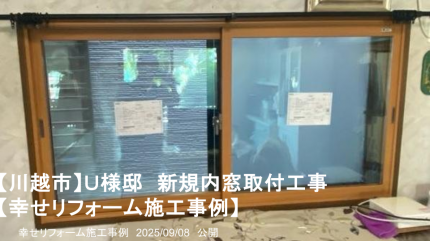

実際の内窓リフォーム施工事例

こちらのお客様は内窓(二重窓)を設置されました。

内窓は断熱や防音だけでなく、台風などの強風時にも窓ガラスが割れにくくなるメリットがあります。安心・快適に暮らせる住まいづくりにおすすめのリフォームです。

さらに、現在は国の補助制度である『先進的窓リノベ2025』を利用することで、窓リフォームにかかる費用の一部が補助されるチャンスです。実際に補助金を活用すれば、負担を抑えつつ台風対策と省エネリフォームを同時に進められます。

これからの台風シーズンに備えつつ、快適で安心できる暮らしを実現するために、ぜひ内窓リフォームをご検討ください。

屋根の点検・補強リフォーム

屋根は台風の影響を最も受けやすい部分です。瓦やスレートが強風で飛ばされると大きな事故や雨漏りの原因になります。

~おすすめする屋根対策~

・屋根材のズレや浮きの点検

・台風に強い金属屋根への葺き替え

-

・古い瓦屋根は軽量瓦に交換して耐震性も強化

定期的な点検と補修で、被害を最小限に抑えることができます。

突風による実際の屋根被害の様子と施工後の様子

こちらの写真は、昨年9月に台風ではありませんでしたが、竜巻による屋根の被害の様子です。集合住宅地で、何軒もの屋根の被害がおこり、弊社にお問い合わせ、修理のご依頼をいただきました。ご依頼をいただきました住宅は全て綺麗に修理し、住民の皆さまにも安心してお住まいいただけるようになりました。

突発的に発生する竜巻や台風は、事前の予測が難しく被害も甚大になりやすいのが特徴です。そのため、屋根や外壁、雨どいなど日頃から点検・メンテナンスを行うことが非常に大切です。特に築年数が経過した住宅は、瓦の浮きや外壁のひび割れが被害拡大につながるケースが多く見られます。

当社では、こうした自然災害に備えた屋根補修・外壁リフォーム・防水工事などを承っております。万が一の被害の際には迅速に対応するのはもちろん、被害を未然に防ぐためのご相談や点検も随時受け付けております。

「今年の台風シーズンに備えて点検だけでもお願いしたい」

「万が一のときにすぐ相談できる会社を探している」

という方は、ぜひお気軽に当社へご相談ください。お住まいを守るお手伝いを全力でさせていただきます。

エクステリアの安全対策

カーポートやフェンス、物置なども強風で倒壊する可能性があります。

~おすすめの対策~

カーポートの施工事例

もし、カーポートやフェンス、物置などのエクステリアが台風の強風によって倒壊してしまうと、車や隣家に被害を与える可能性があるため、定期的な点検と対策が欠かせません。

具体的には、支柱や固定金具のゆるみがないかをしっかり確認し、劣化が見られる場合には補強や交換を行うことが大切です。特に古いタイプのカーポートは強風に弱いため、台風対策として耐風圧に優れたタイプにリフォームすることをおすすめします。最近はデザイン性と耐久性を兼ね備えた商品も多く、防災対策だけでなく見た目の改善にもつながります。

また、庭に置かれたプランターやガーデン家具、物干し竿なども強風で飛ばされやすいアイテムです。これらはあらかじめ収納できるスペースを確保しておくことで、思わぬ被害を防ぐことができます。

まとめ

台風対策は「備えあれば憂いなし」。被害を受けてから修繕するよりも、事前にリフォームで強化しておく方が、結果的に費用や労力を大幅に抑えることができます。

当社では、窓リフォーム・屋根補強・外壁メンテナンスなど台風対策に特化したリフォームプランをご提案しています。お住まいの状態を無料で点検し、最適なプランをご案内いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。補助金等のご相談も承ります!

台風に強い住まいづくりはリフォームから! 今年の台風シーズンも安心して過ごせるよう、今から準備を始めましょう。

お問い合わせ

公式LINEからお問い合わせも可能です♪

↓↓↓

川合住宅設備(株)埼玉県川越市岸町2-10-25

㈹049-242-7477(日曜・祝日定休日)※現調、お見積もり無料です!

もしもの時はご相談ください!

もしもの時はご相談ください!

いかがだったでしょうか?

いかがだったでしょうか?